カルチャー

2014年2月25日

【図解】STAP細胞は既存の万能細胞となにが違うのか?

『STAP細胞とはなにか』より

胚幹細胞(ES細胞)とはなにか

人間の幹細胞は通常の細胞分裂同様に自分自身を複製する能力と、別の種類の細胞として分裂し、さらに増殖する能力をあわせもつ特殊な細胞の総称です。この幹細胞を人工的につくりだしたのがES細胞です。ES細胞を材料にして、あらゆる臓器の細胞を試験管内でつくりだすことができますので、病気で機能を失った細胞とES細胞からつくった臓器細胞を交換して治療する再生医療への応用が期待されています。

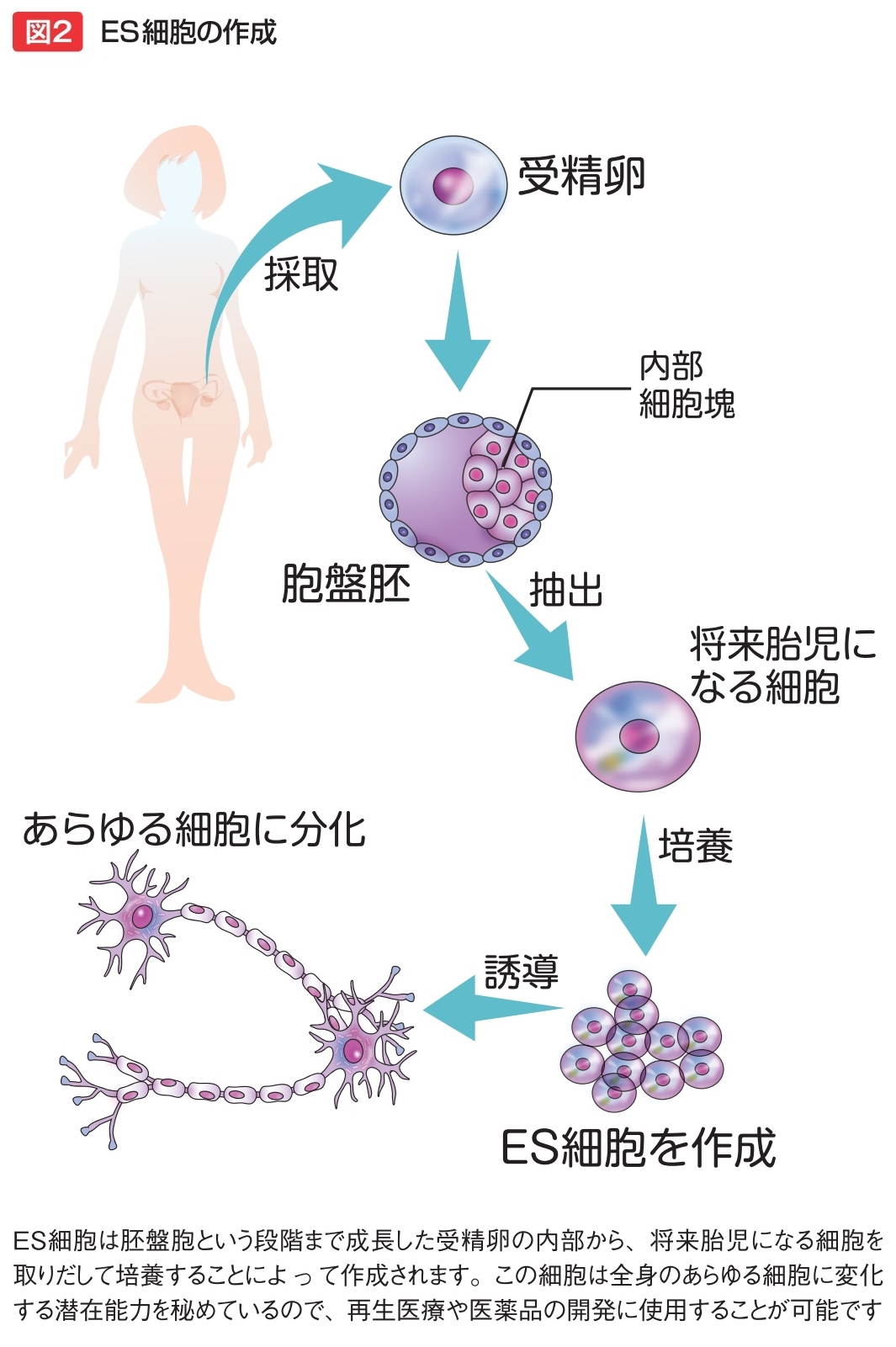

ES細胞のつくり方ですが、受精卵は6~7回分裂すると胚盤胞と呼ばれる中が空洞のボール状に成長します(図2)。ボールの皮に相当する部分は将来胎盤になる細胞ですが、ここに穴を開け、内部細胞塊と呼ばれる将来胎児になる細胞の集団を取りだして適切な条件で培養するとES細胞になります。最初に作成されたのはマウスのES細胞でしたが、現在は人間を含めさまざまな動物のES細胞がつくられています。ES細胞は臓器にはなることができるものの、子宮に戻しても胎児には成長しません。ですが、ES細胞を別の胚盤胞に注入し雌マウスの子宮に戻すと、ES細胞由来の細胞をもつマウスを誕生させることができます。

人間のES細胞は1998年に開発されました。これまで臓器移植に依存していた再生医療の革新につながると期待され、臨床試験が米国で行われています。ただし、誰かの受精卵から作成するというしくみ上、他人の細胞でつくった臓器で治療をすることになるため、拒絶反応が起きる可能性があります。そこで、患者本人の細胞から取りだした核を、核を除去した卵に移植してES細胞をつくりだすクローンES細胞という技術が開発されました。ただし、クローンES細胞はマウスなどでは成功していますが、人間ではいまだ成功していません。

【著者】中西 貴之(なかにし たかゆき)

1965年、山口県生まれ。山口大学大学院応用微生物学修了。現在、総合化学メーカー宇部興産株式会社本社環境安全部で化学物質のリスク回避と企業コンプライアンスについて粉骨砕身熟慮断行中。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。おもな著書に、サイエンス・アイ新書『カラー図解でわかる細胞のしくみ』『マンガでわかる菌のふしぎ』『宇宙と地球を視る人工衛星100』のほか、『実はおもしろい化学反応』『ここまで進んだ次世代医薬品』『なぜ、体はひとりでに治るのか』『食品汚染はなにが危ないのか』『なにがスゴイか? 万能細胞』(技術評論社)などがある。

1965年、山口県生まれ。山口大学大学院応用微生物学修了。現在、総合化学メーカー宇部興産株式会社本社環境安全部で化学物質のリスク回避と企業コンプライアンスについて粉骨砕身熟慮断行中。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。おもな著書に、サイエンス・アイ新書『カラー図解でわかる細胞のしくみ』『マンガでわかる菌のふしぎ』『宇宙と地球を視る人工衛星100』のほか、『実はおもしろい化学反応』『ここまで進んだ次世代医薬品』『なぜ、体はひとりでに治るのか』『食品汚染はなにが危ないのか』『なにがスゴイか? 万能細胞』(技術評論社)などがある。