カルチャー

2014年2月25日

【図解】STAP細胞は既存の万能細胞となにが違うのか?

『STAP細胞とはなにか』より

人工多能性幹細胞(iPS細胞)とはなにか

ES細胞は再生医療での有用性が非常に高い幹細胞ですが、弱点は他人の受精卵から移植用の臓器をつくりだすことに由来する拒絶反応のリスクです。そこで患者自身の細胞から臓器細胞をつくりだすことによって、リスクを回避した幹細胞としてつくりだされたのがiPS細胞です。京都大学の山中伸弥教授らのグループがマウスを使って2006年に世界で初めて成功し、2007年には同じく山中らと米国のジェームズ・トムソンらが独自に人間のiPS細胞の作製に成功しました。iPS細胞の万能性を確認するため、マウスから作製したiPS細胞を胚盤胞に注入し、子宮に戻して出産させたところ、もとの親由来の細胞とiPS細胞由来の細胞が全身で混在したキメラマウスが誕生することが確認されています。

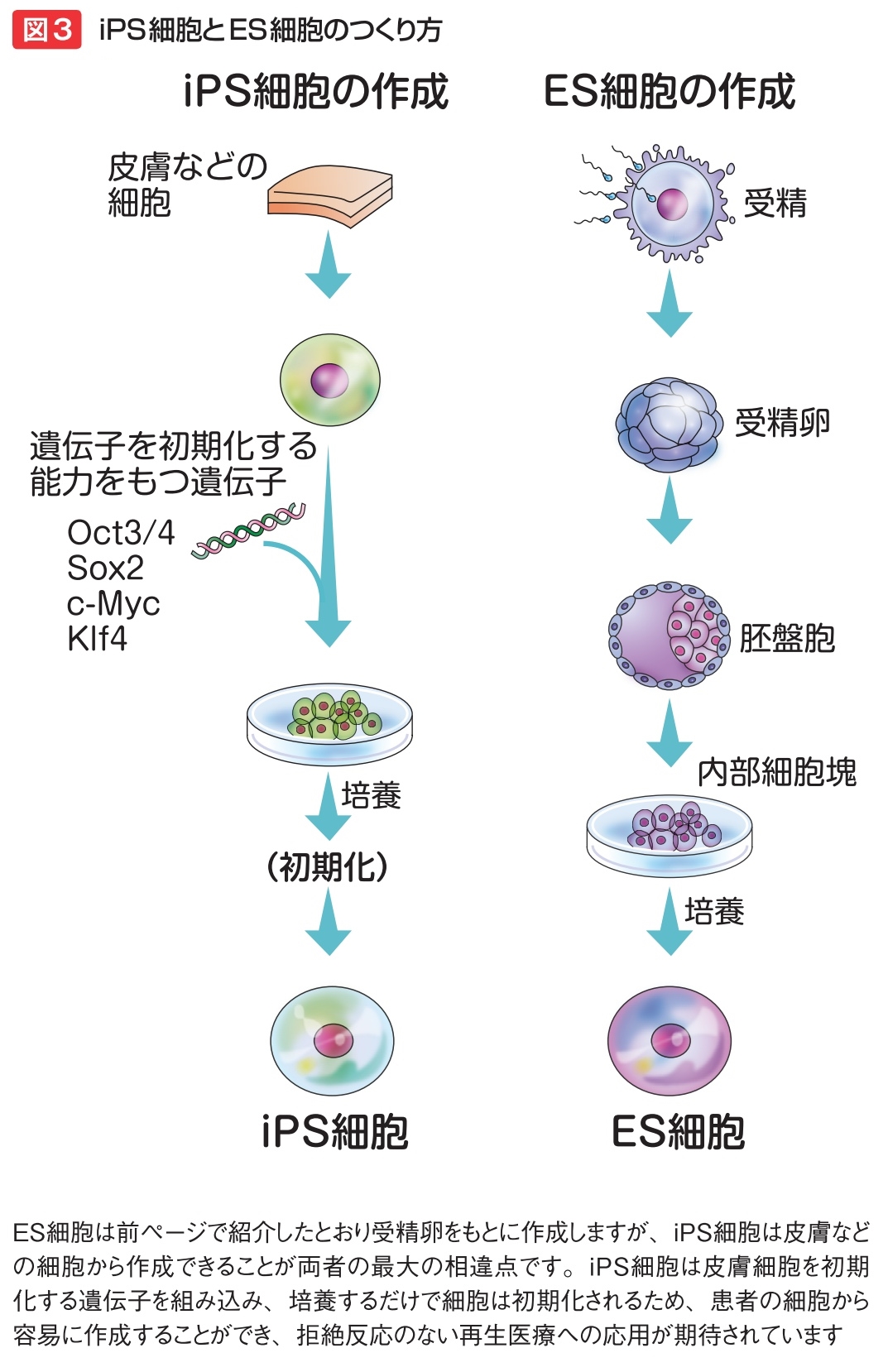

iPS細胞は、ES細胞で活性化している細胞増殖などに関係している遺伝子を皮膚などの細胞に組み込んでつくられます(図3)。培養方法を工夫すると、メカニズムは解明されていないものの、遺伝子の情報がすべて受精卵のころにまで初期化され、そこに薬品などを添加すると全身のあらゆる細胞に変化させることができます。iPS細胞のつくり方などもいろいろと改良され、患者さんの治療に使用する実験(臨床試験)を経て、新たな再生医療のツールとして今後の発展が期待されています。

患者さんの細胞からつくりだしたiPS細胞は、病気の原因になっている遺伝子を保持していますので、そこから臓器細胞をつくると試験管の中や実験動物体内で病気を再現することができます。この技術は医薬品の研究開発や副作用の予測にも利用することが可能で、難病の画期的な治療薬の誕生も期待されています。

【著者】中西 貴之(なかにし たかゆき)

1965年、山口県生まれ。山口大学大学院応用微生物学修了。現在、総合化学メーカー宇部興産株式会社本社環境安全部で化学物質のリスク回避と企業コンプライアンスについて粉骨砕身熟慮断行中。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。おもな著書に、サイエンス・アイ新書『カラー図解でわかる細胞のしくみ』『マンガでわかる菌のふしぎ』『宇宙と地球を視る人工衛星100』のほか、『実はおもしろい化学反応』『ここまで進んだ次世代医薬品』『なぜ、体はひとりでに治るのか』『食品汚染はなにが危ないのか』『なにがスゴイか? 万能細胞』(技術評論社)などがある。

1965年、山口県生まれ。山口大学大学院応用微生物学修了。現在、総合化学メーカー宇部興産株式会社本社環境安全部で化学物質のリスク回避と企業コンプライアンスについて粉骨砕身熟慮断行中。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。おもな著書に、サイエンス・アイ新書『カラー図解でわかる細胞のしくみ』『マンガでわかる菌のふしぎ』『宇宙と地球を視る人工衛星100』のほか、『実はおもしろい化学反応』『ここまで進んだ次世代医薬品』『なぜ、体はひとりでに治るのか』『食品汚染はなにが危ないのか』『なにがスゴイか? 万能細胞』(技術評論社)などがある。